自闭症患者的青春

www.guduzheng.net 2010-12-29 7:55:10 来源:华商网

|

高卓家里的墙上挂着他画的画。门厅柜子上的一块留言板上,高卓给家人留言写道“我们去理发”。对智障人士来说,回归社会、像个正常人那样正常生活,是人生的期盼(上图)

|

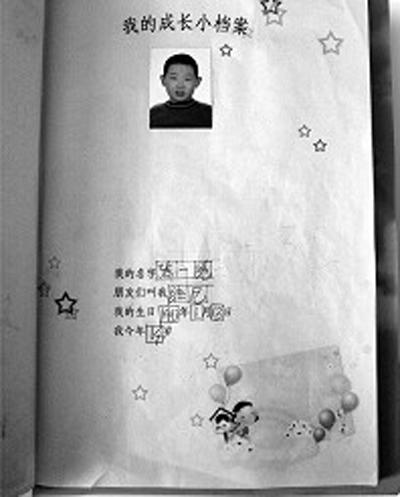

西安市碑林区“拉拉手”特殊教育中心五年级教室,张一弛的成长小档案,空格里的字是他自己填写的(上图)

这是一群特殊的人。十年前,当本报记者初识他们时,他们才十来岁,未脱稚气,而如今,一个个俨然成了大姑娘、小伙子。只是,身为智障人士,身体的成长和变化,给他们及其家庭带来了常人不曾经历的境遇。他们的青春,也因此抹上了一层似乎挥之不去的灰暗颜色,很难跟美好、靓丽、活力、阳光等与青春相关的字眼相连。

他们就生活在我们身边,却往往被忽视、不为常人所熟知。本报记者持续多年关注,走进西安多个智障青少年家庭,倾听他们的故事,观察他们的生活、感知他们的困苦……

子夜时分。睡梦中,张晓强被剧痛惊醒——不知什么时候,儿子宝宝跑进她的房间,发狂似地死死咬住她的半边脸,任凭她怎么叫喊挣扎也不松口。张晓强只觉得“一只眼睛都在宝宝嘴里了”,她拼尽全力用脚一蹬,已经20岁、身高1米8、体重101公斤的宝宝终于被踹到了墙角。

蜷缩在地上的儿子依然莫名地嘶吼着,张晓强既心疼又委屈,她也啜泣着,踉踉跄跄去照镜子——脸上“半边是血,半边是泪”。

发生在一年前的这一幕,让53岁的张晓强想起来就后怕。面对这样一个儿子,她毫无办法——宝宝患有重度自闭症,进入青春期后有时躁动不安,虽然没有表现出对他人的暴力倾向,只咬张晓强,但类似情形发生过几次了,有时很严重,这让她忧心忡忡。

作为一个母亲,张晓强只能忍着。孩子长这么大,她“从未动过他一根指头”,除了踹他的这一脚。可“忍”,总不是办法。像宝宝这样的智障青少年,他们在青春期的特殊经历和生存境遇,像巨石一样压在自身及家人的头上。

任何成长中的孩子都会遇到种种问题,但对这些特殊孩子来说,他们的青春,尤显沉重。

少年“阿甘”之烦恼

他变成一个大小伙子,壮实得让人有些发怵,尤其是当他情绪失控的时候。环境的一点细微变化都可能引发他大喊大叫,有时,更是莫名地狂躁不安

说到智障人士,最有名的是奥斯卡经典影片《阿甘正传》中的主人公。智商不高的阿甘,一生走南闯北、颇为传奇。但这毕竟是电影,残酷现实中的“阿甘”们往往是沉寂的大多数。

张晓强的儿子两岁时被确定为自闭症,这是一种引发原因至今不明的智力障碍病症。医生说,这娃完了,不会说话,不会与人交流,就连吃饭穿衣上厕所,这辈子都得有人照顾。

张晓强踏遍大半个中国求医问药、拜神烧香,想尽了办法,就连宝宝的大名雷鸣,也寄托着治愈的期盼。这是陕西的一位著名作家给孩子起的,作家说,你看那鸟儿,只要把头一提,口就张开了,名字叫个“鸣”,娃慢慢就会说话了。

可惜,良好的祈愿没有变成现实。后来,有个有名的老道解读说,名字起得好,但是姓“雷”,动静太大,说话声听不见啊。

小时候还算好办,但雷鸣渐渐长大,他终于会说简单的“吃饭”、“喝水”,大小便也知道去洗手间处理,只是青春期的到来,他不再是个始终安静的孩子。

他变成一个大小伙子,比张晓强高出许多,壮实得让不熟悉他的人会有些发怵,尤其是当他情绪失控的时候。环境的一点细微变化都可能引发他大喊大叫,有时,更是莫名地狂躁不安。

一旦他发作起来,张晓强很难“制服”他。有次他摔倒在地,不仅摔伤了自己,还碰翻桌子把墙壁磕出一个大洞来。

“他心里大概是有烦恼,但是又不会表达,不知道该怎么办。”张晓强说。

让他得以安静下来的,是一台磁带式录音机。以后,张晓强又教他用电脑上网听音乐,只是打开网页需要帮助他才能完成。

音乐缓解了雷鸣焦躁的情绪,可是“副作用”太大:他迷上了上网,精力旺盛地整宿趴在电脑跟前,白天也不睡觉。一开始,张晓强没多管,说他他也不听,“像个正常孩子青春期那样叛逆”。

张晓强想,只要他安静,不再那样吓人地狂躁、伤害自身,就由他了。直到有一天,突然,可怜的小伙毫无征兆地倒地抽搐,好长一段时间不省人事。他得了癫痫,隔几个月就发作一次。

医生分析,有可能是长期上网、精神疲惫,再加上青春期情绪异常、无处纾解导致的。

一道拉开来的帘子

智障者之间的“恋爱”,让人心惊胆战。面对这种人性本能,人们往往“棒打鸳鸯”。而现实生活中,智障人士在青春期出现的问题,常常得不到引导和纾解

雷鸣的经历还不是最可怕的。

今年夏天,一个正值青春期的智障青年差一点惹下大祸。西安慧灵智障人士服务工作站总干事张丽宏给记者讲述了那惊险一幕。

这个十七八岁的自闭症小伙,一米八几的个头,“有时暴躁,捡起东西乱砸”。有天下午,工作人员带他外出散步,路上看见一对年轻夫妇推着一个几个月大的婴儿。一不留神,他冲到跟前,举起车子就要扔……

众人吓得魂飞魄散,腿都软了,幸亏最终抢下了童车里的婴儿。年轻夫妇气得要打他,工作人员只能苦苦求情:“他有病,不是正常人……”

张丽宏说,智障人士的智力,不足以理解青春期出现的生理、心理变化,如果得不到引导纾解,出现的异常精神状况,对他们的康复不利。

比如一些男孩手淫,这是一种本能的反应,但他们是智障者,不知控制,这种行为不仅频繁,而且不分场合、不知道避开别人。工作人员只能向他们强调“不可以过多”、“有别人在的时候不可以”。他们似懂非懂,往往在入睡前“有状况”。

工作站的办法是“给他拉上一道帘子”。如果特别频繁、可能伤及身体时,就在白天“加大运动量”,比如上下爬楼梯,累了,晚上自然就睡实了。

只是,身体的疲惫并不能解决情绪冲动的问题,工作站没有更好的办法。有的家长选择给孩子吃镇静类的药物,但长期服药后,精神就显得有些萎靡不振。

张丽宏说,吃药或是用一道帘子来遮蔽,说到底是不起作用的,青春期的问题毕竟还是要疏导,而不是堵。

但外界环境无处不在的“刺激”影响着智障者的举止。有些智障者对异性“浑然不知”,有些则表现出本能的接近和好感。张丽宏常常提醒来到工作站做义工的志愿者,如果是男女朋友,千万不要在智障者面前有亲昵的表现。

一次,一对恋人没在意,女生坐在了男生腿上。工作人员随即提示,女生刚起身,一个智障女孩就“有样学样”,径直也去坐在男生腿上了。

至于说智障者之间“谈恋爱”,张丽宏将其形容为“让人心惊胆战”。几年前,北京慧灵工作站里曾出现过类似事件,最终智障男孩“被判强奸入狱”,工作站给女孩家里赔了一笔钱。

此后,对这类“恋爱”行为,工作站一概“棒打鸳鸯”,顶多让他们“在跳舞、游戏的集体活动中,拉拉手、满足一些心理需求”,但“绝对不能单独在一起”,实在抑制不住的,只能叫家长带回去了。

面对智障青年的人性本能,张丽宏承认,“我们也不够人性化”,但又有什么办法呢?

泯灭,母亲的无奈

她劝那姑娘的家长说,“咱们这些孩子,来这个世上也不容易,又不能结婚,这事,就当体验人生了吧……”话音未落,这母亲倒先哭出声来

同样觉得自己的念头“不符合人性的”,还有一位无奈的母亲,57岁的黄海英。

黄海英20岁的儿子高卓是名唐氏综合症患者,这也是一种智力障碍病症。但高卓的情况还不错,他曾在西安雁塔路小学随班就读上到四年级,还参加过2002年的全国特奥会,获得了铜牌,受到时任中国残联主席邓朴方的接见。

十五六岁时,高卓出现青春期的表现,“有时会发脾气”,“满院子跑闹”。与一些对异性浑然不觉的智障者不同,高卓“有自己喜欢的女孩”,那是个与他一起参加游泳训练的小姑娘,“如果她游到第一,他就很开心;如果她被别人超过了,他就着急得不行”。

这种本能而单纯的情愫,让家长很难办,因为一旦开始,随即而来的是重重问题。两个智障青年的结合,并不会给两个本已负担沉重的家庭减缓压力。

黄海英强忍着一个母亲的心痛,教儿子一字一句地说:“‘我’是唐氏,不能结婚。”

从十五六岁到现在,高卓已经被灌输进这样的观点,“不能找媳妇”,所以也就越来越少地提到他曾经喜欢过的那个女孩。他的青春期,似乎就这样“平稳”地度过了。

但黄海英心里清楚,“我这样做,也是不合人性的”。

作为智障男孩的家长,操心着别让青春期的孩子出去“惹祸”,可如果是女孩,家长的担心则更多。有的智障女青年,尽管二三十岁了,智商如同几岁的小孩,别人“半块糖就能骗走”,“真是要命的事情”。

采访女性智障者及其家长,更难。那是一个个伤心的故事。几年前,一个家住西安东郊的十七八岁的智障姑娘,在东郊附近独自乘车回家。可能是由于修路,地形变化很大,没找到家,失踪了。家长找了一夜,也报了警,第二天终于在西郊的一家药店门前发现了。

这个智障姑娘虽不谙人事,表达还算清楚,说是当天在西郊下车后,遇到个骑摩托车的男子,说要“带她回家”,结果钻进了周边的一处野地里。骑摩托车的家伙实施猥亵之后,把姑娘送到药店门前,溜了。

家长闻听如五雷轰顶,不知该怎么办。警方要求姑娘描述嫌疑者相貌,她却说不清楚。

有个智障者的母亲劝那姑娘的家长说:“咱们这些孩子,来这个世上也不容易,又不能结婚,这事,就算没白来世上一遭、体验人生了吧……”话音未落,这母亲倒先哭出声来。姑娘的家长长叹一声,含着泪,带姑娘回家去了。

“煎饼大婶”给予的宽容

智障者的青春期问题,不单纯涉及到性教育,更多的是怎样引导他们纾解情绪,直至融入社会

回到家的孩子从此“封闭”在他(她)的世界里。年龄的增长、青春期的到来,他们也会逐渐明白一些事,但似乎又无可奈何,哪怕再是一个个头早已超过母亲,身体壮硕的小伙子、大姑娘。

张晓强原本是陕西戏曲研究院青年剧团的演员,自闭症儿子“决定”了她年近40岁之后的人生轨迹:她开办起一家名为西安心心特殊儿童发展中心的幼儿园,雷鸣从小就在这所幼儿园长大,直到今天还待在这里。

高工黄海英也早早地从原单位西安煤炭设计院退休了,她陪着高卓一起上小学、参加特奥会体育训练,现在在家每天带着他。附近很多人都认识这对母子,包括李家村秋林公司的一些售货员,“这孩子又长高啦”,他们这样打招呼。

黄海英的同事有次对她说:“你可真轻松啊,去菜市场空着手就回来了——都是你儿子给你拎着!”黄海英答,“把他养这么大,这算是回报吧!”

同事说,“世上的事真是说不来,就看从哪个角度看了——我儿子也20啦,上大学走了连个电话也不来,只知道问家里要钱。”黄海英就只是笑笑。

毕竟,这些特殊孩子已经长大了,如果能干点啥,总会给家庭减轻一点压力。但让他们做什么呢?

张涛的儿子张一弛也是重度自闭症,他14岁了,个头1米75,体重88公斤。青春期的到来,让张一弛的情绪有时不太稳定,“别人没怎么样,但好像就惹了他”。

“一开始,我也束手无策。”身为西安市碑林区拉拉手特殊教育中心主任的张涛说。后来她发现,最好的办法是关注孩子的感受,引导他,“代他表达出来”,同时让他接触社会,自己去探索,好让情绪有个释放的空间。比如,让他自己做点力所能及的事情。

早上,张涛带张一弛出家门,到西安东关正街上,给他10块钱,让他自己过马路,去路对面的煎饼摊买煎饼果子。

卖煎饼的大婶已经认识了这个总是站在摊位前、笑嘻嘻却不太说话的少年,就把煎饼递过去,张一弛也会从口袋里把钱掏出来给煎饼大婶,然后拿回找零。

做完这一切,张涛发现,“他很满足,有一种自豪的表情,一天的情绪都会比较稳定”。

有天,张涛发现10块整钱还在张一弛口袋里,第二天一早就跑去问大婶“是不是他没给你钱啊”。大婶说,“我看他在这边口袋掏了掏,没拿出钱来,想着算了吧,不过是个煎饼嘛”。

原来,那天早上张一弛斜背着一个包,压住了装有钱的一侧口袋。所以,没能像往常那样,从这个口袋里找到钱。张涛说,智障孩子做事就是这样“刻板”。

“你可以喜欢她”“他们也有爱的权利”

台湾特殊的“夫妻房”里,有对智障青年,女生指挥着男生干这干那,男生一点脾气也没有,还很开心的模样。大家都说,他是全世界脾气最好的老公———他(她)是智障者,但也有爱的权利

张涛的说法与广州扬爱特殊孩子家长俱乐部总干事冯新的观点很接近。十多年来,冯新和她的机构给予西安这些特殊孩子及其家长们很多帮助。

从事特殊教育近20年的冯新对华商报记者说,面对青春期出现的情感和情绪问题,智障孩子相比正常孩子“并不特别”,他们和正常孩子一样,身体内的激素水平达到了青春期的反应,只是心智上可能还达不到,因此需要用更为宽厚包容的爱心和正确方法来引导,让他们进入到正常社会的环境中。

前不久的一天,张一弛对张涛说:“我喜欢布兰妮,要娶她!”

张涛笑了,但是没有“打击”儿子,只说,“天呐!布兰妮太贵了,妈可养不起!”接着她告诉孩子,布兰妮是大明星,吃的穿的用的都要花很多钱。

过了几天,张一弛似乎想通了,念叨说,“不娶布兰妮了,不娶她了。”

张涛甚至和张一弛谈到了“结婚”的话题。“你可以和喜欢的女孩结婚,”张涛说,“不过得想想你的责任——怎么做才会让你和她都开心啊?”

对于智障孩子来说,可能很难理解“责任”、“社会”这种抽象的字眼,但却是个需要引导认知的过程。张涛认为,“如果他决定怎么做,他就会有动力去改变,哪怕,是懵懵懂懂的”。

而这种以提高智障人士社会适应能力为目的的融入社会式教育法,已经在一些发达国家和中国台湾、香港等地区施行多年。

张丽宏曾去台湾参观过专为智障人士服务的NGO机构,除了有比较完备的教育、培训、服务、就业功能外,还非常人性化地设立了“夫妻房”——当男女两名智障者产生感情时,由机构和双方家长三方签订协议,在保护当事双方权益的前提下,可以住在一起,“当然需要女生提前做好相应的技术准备,比如避孕等”。

这不是简单的你情我愿的事情,更需要一个融入、包容的社会氛围。

张丽宏记得,那是一对智障青年,“女生总是指挥着男生干这干那,男生一点脾气也没有,还很开心的模样”,“大家都说,他是全世界脾气最好的老公”。“他(她)是个智障者,但也有爱的权利。”只是,这看上去很美的相亲相爱的画面,似乎离我们熟知的智障人士的现实生活,有点远。